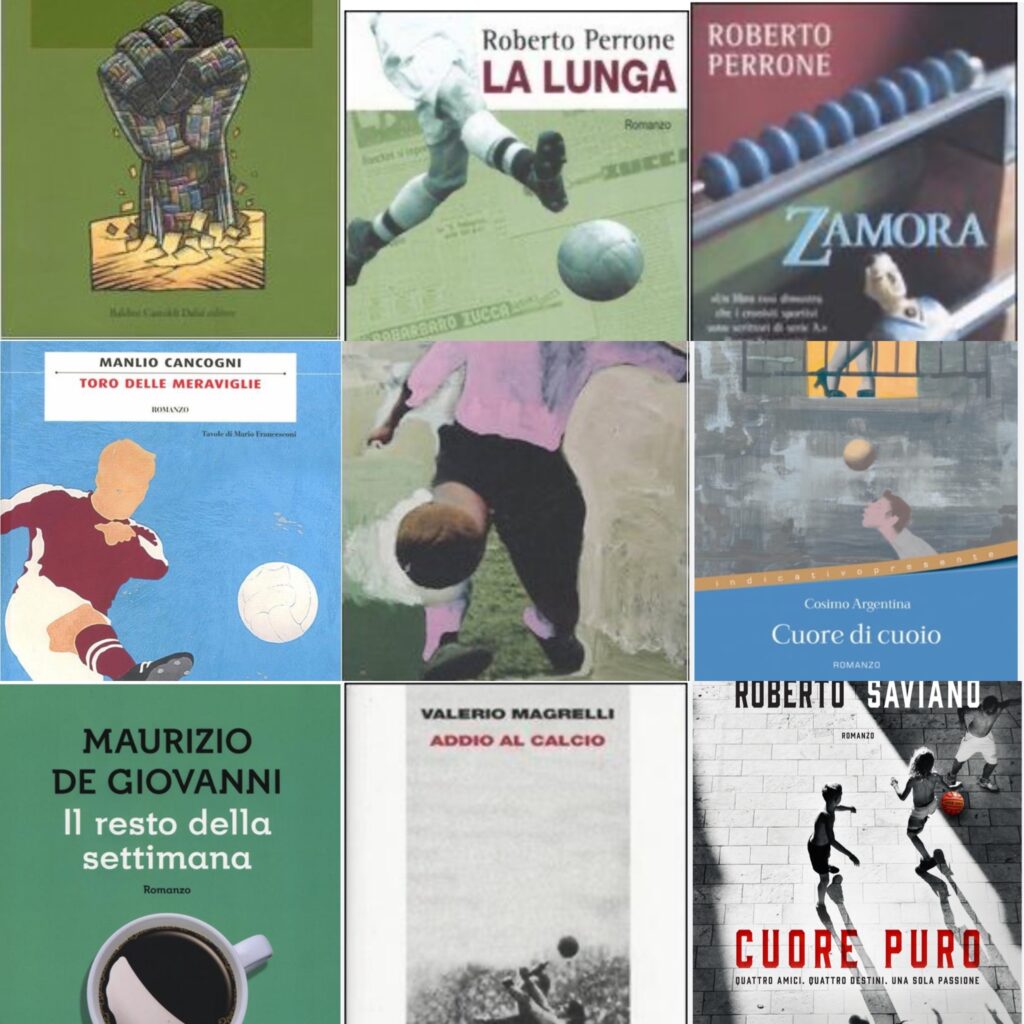

Il calcio rappresenta una florida branca commerciale dell’editoria sportiva e non – dalle biografie dei campioni alle monografie sui club italiani e stranieri fino alla manualistica -, tuttavia all’interno di questa tendenza ha potuto affermarsi pure una letteratura che a tale gioco ha inteso affidare qualcosa di più: il compito di raccontarsi e raccontare altro.

Il Bel Paese, le sue storie, il suo vissuto esistenziale collettivo. Del resto, com’è noto, lo sport funziona al meglio in letteratura soprattutto quando riesce a sprigionare il suo grande, denso potenziale metaforico. In questa precisa ottica, Manlio Cancogni (il famoso giornalista de “L’Espresso” che nel 1955 sui mali della burocrazia romana firmò il memorabile atto d’accusa “Capitale corrotta nazione infetta”) scrisse nel 2000 la sua “coscienza di Zeman”.

Il suo Il mister (Fazi Editore), ambientato negli anni del fascismo e con protagonista Vecto Zoran, altro non voleva essere, infatti, se non una metafora zemaniana. Una forma d’omaggio all’allenatore cecoslovacco Zdenek Zeman, profeta del bel gioco e protagonista omerico di tante isolate battaglie per ridargli onestà intellettuale e morale. Nella post-fazione al libro Cancogni ammise candidamente questa volontà allusiva:

Questo breve romanzo ha una lunga storia. Quando lo scrissi per la prima volta, nel ’93, era un’altra cosa e aveva anche un titolo diverso. Si chiamava “Zona Cesarini”: si ispirava a un personaggio reale, l’allenatore ceco Zdenek Zeman, ben noto agli italiani, persino ai pochi, credo, che non si interessano allo sport. M’ero invaghito di lui quando, una decina di anni fa, allenava la squadra di calcio di una città di provincia del sud. Il suo nome era nuovo. Benchè fosse sulla quarantina, non gli si conosceva un passato. Era uno straniero, un esule.

L’avevano chiamato a togliere dai guai la squadra in pericolo di una città, Foggia, non certo favorita dalla sorte quanto a risorse economiche, sociali e culturali e quindi incline a riporre nel calcio una speranza di riscatto che, in certe menti agitate e in certe circostanze, può diventare una fede. Uno straniero dal passato oscuro per compiere un’impresa di salvezza, una città dimenticata e piena di rancore; la passione sportiva degli umili; la tendenza all’intrigo dei potenti: c’erano, mi pare, tutti i requisiti di un romanzo.

Tutte le componenti giuste, problematiche, che, debitamente riplasmate da Cancogni tra la prima e la stesura definitiva trasferendone l’azione nella capitale, fanno de Il mister uno dei tre romanzi da ricordare nella storia della letteratura italiana sul calcio.

Il primo, alle origini di questo filone, va indicato in Novantesimo minuto di Francesco Ciampitti edito da “La Gazzetta dello Sport” nel 1932.

Il secondo, nell’Italia d’un calcio avviato alla sua trasformazione da gioco e sport in puro spettacolo mercificato, in Azzurro tenebra (Einaudi, 1977) di Giovanni Arpino.

Il terzo, a finanziarizzazione e trasformazione in prodotto televisivo ormai avvenute, appunto nel silenzioso, schivo allenatore non conformista cancogniano. In quello Zoran alter ego di Zeman, che nel 1931 da allenatore-giocatore del “Malafronte” trascinerà un intero, anonimo quartiere romano al riscatto, fino alla sua enigmatica e improvvisa scomparsa. Un libro da leggere e rileggere per apprezzarne appieno la profondità e i significati sottesi.

Cancogni il quale, ultranovantenne, è stato ancora capace di commuoverci ed emozionarci con Il Toro della meraviglie (Cairo, 2012). Il racconto della sua avventura umana, 120 chilometri in bicicletta andata e ritorno da Fiumetto allo stadio livornese dell’Ardenza, attraversando una Pisa sventrata dai bombardamenti , la base degli alleati americani, il campo dei prigionieri tedeschi al Tombolo, per assistere nel giugno 1946 a un Livorno- Torino 0-3.

Per ammirare il “grande-Toro”, speranza e orgoglio d’una nazione che voleva risollevarsi e dimenticare. In pochi tocchi, lontani dall’enfasi, Cancogni ci offre la cronaca di quella partita per lui memorabile e rivissuta sul filo nostalgico della memoria:

Il Toro continuava a difendersi; e ogni tanto senza darlo a vedere, ta ta, ta, con qualche passaggio, arrivava con due o tre giocatori nell’area di rigore livornese, davanti alla porta. Alla mezz’ora, sempre come per caso, Gabetto, Loik e Grezar si trovarono soli dove il Livorno non avrebbe mai dovuto permettere che si trovassero: a una dozzina di metri dalla porta. Uno di loro tirò. Il portiere era bravino, si chiamava Giudici. Che poteva fare così solo? Si piegò, sbracciò, andò lungo disteso; lento si rimise in piedi per raccogliere la palla finita in rete. Dopo dodici minuti, il bis. La rete si gonfiò di nuovo alle spalle dell’estremo difensore livornese.

Questa volta il pubblico capì e smise di urlare. I giocatori avevano capito già prima. I torinesi, capimmo tutti, non avevano bisogno di grandi cose per fare goal. Quando se la sentivano, come se uno di loro avesse detto “suvvia, andiamo”, arrivavano sotto porta. Intanto finiva il primo tempo. Il secondo fu una ripetizione stanca del primo. Qualcuno segnò per il Torino il terzo goal e il pubblico cominciò a sfollare.

Non sto a raccontare il mio viaggio di ritorno nella sera e poi nel buio, sulla strada solitaria a tratti illuminata con tutte le sue buche dai fari delle rare automobili. A fatica, ce la feci. E potevo dire d’avere visto il grande Torino.

A qualche personaggio di Cancogni, al suo Vecto Zoran, sembrano somigliare quelli che popolano i romanzi sul calcio e i sentimenti di Roberto Perrone, giornalista del “Corriere della Sera” di recente prematuramente scomparso. Il primo in cui ci si imbatte è il ragionier Walter Vismara di Zamora (Garzanti, 2003). Vismara è un contabile milanese degli anni ’60 con un padrone-cumenda paternalista e fissato per il calcio.

Ogni anno, per il primo maggio festa dei lavoratori, organizza al campo “Breda” di Sesto San Giovanni una fantozziana partita tra scapoli e ammogliati della sua azienda. Sottrarvisi è praticamente impossibile. Senonché a Vismara il calcio non dice niente, lo ignora. Solo l’innamoramento per Ada, un’impiegata sua collega verso la quale vuol far colpo, lo sprone della sorella Elvira, grande lettrice de “La Gazzetta dello Sport”, e specie le lezioni da portiere di Cavazzoni, ex estremo difensore del Milan e della nazionale, lo tramuteranno in un travet-Zamora vincente.

Con quella partita che avrebbe desiderato ardentemente evitare, conquisterà Ada e la profonda amicizia di Cavazzoni: il rapporto più intenso del romanzo. Una storia piana, semplice, scritta come una “sceneggiatura” con un discorso diretto accattivante.

La felice premessa alla sua seconda – altrettanto convincente – prova: La lunga (Garzanti, 2007), cioè in gergo le notizie dell’ultimo minuto, giunte a notte fonda, da inserire miracolosamente nel giornale dell’indomani già sostanzialmente pronto. Il protagonista qui diventa Giacomo Mortola, uomo mite e controllato, modesto cronista sportivo prossimo alla pensione. Un altro Walter Vismara.

Tocca a lui occuparsi della “lunga” per dare notizia d’un incidente stradale in cui aveva trovato la morte un calciatore, Simone Perasso, del Torino in Serie A e poi rapidamente inabissatosi nelle serie minori. Uno simile a Mortola, rimasto quasi sempre avvolto dall’anonimato, e anche uno dei pochi calciatori che da giovane giornalista egli era riuscito a intervistare in esclusiva. Il reincontrarsi, in un frangente tanto doloroso e casuale di queste due vite, farà scattare in Mortola la voglia del riscatto. Una ribellione inattesa che riserva un finale ottimistico alla Frank Capra.

L’amicizia maschile di Zamora e La lunga si trasformano in un amore alto borghese in Averti trovato ora (mondadori, 2008). Marco De Grandis, giocatore ventisettenne di una delle squadre milanesi su cui Perrone mantiene il riserbo, meno attirato da discoteche e veline rispetto alla media nazionale dei suoi colleghi, s’invaghisce, ricambiato, d’una docente universitaria quarantenne e sposata: Anna Mariani.

Un adulterio all’apparenza destinato a spegnersi per le distanze tra i due: sociali, culturali, professionali, anagrafiche. E invece le diversità rafforzeranno la passione, facendo scoprire a entrambi qualcosa che gli era sin lì mancato o faceva parte della vita dell’altro.

Anche in questo romanzo l’arte di Perrone si misura con la forza e la bellezza dei sentimenti. Introduce il calcio talvolta volgare di oggi in ambienti che sembrerebbero a priori essergli rigorosamente preclusi. Spiazza quanti credono che questo gioco possa essere raccontato solo in mezzo a un campo o dietro le quinte di uno spogliatoio.

A questa ristretta cerchia di scrittori di calcio dal “tocco in più”, per dirla all’Oreste Del Buono e Gianni Rivera, appartiene Valerio Magrelli. Un docente ordinario di Letteratura francese all’Università senza riserve mentali, alla stregua di Pier Paolo Pasolini, verso le domeniche pomeriggio passate ascoltando le partite alla radio, dei due tiri in spiaggia o in qualche periferico campetto spelacchiato. Il suo gioco del pallone è un rito iniziatico, uno scambio di testimone di padre in figlio. E il titolo della sua raccolta Addio al calcio (Einaudi, 2010), scandita in 90 simbolici brani, in un primo e in un secondo tempo, non deve ingannare. L’addio è il saluto che evoca i ricordi, le immagini e le emozioni mai sbiadite cui restiamo più legati. Un esempio:

Lui non era irlandese, ma lo sembrava. Rosso di capelli, bel tipo di anziano, faceva il sorvegliante nella piscina comunale, e non aveva ancora imparato a parlare italiano. Era Rudi Volk, l’antico cannoniere della A.S. Roma Calcio, autore della rete determinante del primo derby giocato con la Lazio. Roba da anni Venti, voglio dire. Ma un vecchio zio mi ha regalato un libro con tutta la storia della sua amata squadra, e fu così che infine lo riconobbi. Si schermiva, eppure doveva certo essere felice che un ragazzino si fosse ricordato dei suoi trascorsi. Il goleador della biglietteria: altra tremenda immagine barocca, da memento mori che non sono più riuscito a dimenticare.

E più avanti: <<L’orrendo incidente di Mora, con la fotografia che mostra il piede dell’avversario sulla gamba ripiegata in due. Quanto se ne parlò, quando ero piccolo! Impossibile, impossibile sopportare l’incidente di Mora>>. Frammenti d’un discorso autobiografico dal respiro ora conviviale e fraterno nel rapporto calcistico col figlio, ora malinconicamente epico nel fluire rapsodico della memoria.

Epopea minore, di borgata palermitana, che si ritrova in Rembò (Fandango, 2006) di Davide Enia. Uomo di teatro, Enia sconfina spesso nella letteratura . Felici invasioni di campo come in questo caso, trasformando in libro un monologo-inchiesta in tre atti trasmesso tra il dicembre 2005 e il gennaio 2006 da Radio2.

Rembò è la riscrittura in poesia calcistica di Rimbaud: un giocatore di talento prodigioso, una meteora del pallone che ha brillato dai 14 ai 19 anni prima d’eclissarsi svanendo in un nulla cosmico. Le biografie del poeta francese e del calciatore desaparecido paiono scorrere parallelamente, intersecarsi l’una nell’altra.

Specularità intessute di continue associazioni e rinvii a tante altre sottostorie. Aperte e chiuse come parentesi, che innervano e rendono più corposa la narrazione. Un artificio affubulatorio tipico del teatro, che conferisce intensità e identità pure all’Enia scrittore. Identità rafforzata dalla lingua: un siciliano più dolce di quello di Camilleri, che si fonde armoniosamente con l’italiano in pagine impregnate d’un football popolare. Genuino.

L’identico alternarsi tra dialetto, stavolta il tarantino, e lingua nazionale, che rappresenta l’elemento chimico più riuscito anche di un altro buon romanzo di questo arco temporale: Cuore di cuoio (Sironi Editore, 2004) di Cosimo Argentina. Tant’è come in Rembò l’impasto e l’impatto linguistico, le forme espressive, prevalgono sul resto. Argentina scrive e pensa in pugliese, lo mescola al calcio e ne esce un risultato assolutamente godibile.

E da Cancogni a Perrone, da Magrelli ad Argentina, passando per Enia, per arrivare a Pippo Russo. Buon alfiere della migliore “squadra” espressa dalla letteratura calcistica italiana in questi primi anni 2000. L’idea che sta dietro a Il mio nome è Nedo Ludi (Baldini Castoldi Dalai editore, 2006) è oltremodo suggestiva, con una chiara allusione al Ned Ludd dell’Inghilterra agli albori della rivoluzione industriale.

Nel romanzo di Russo si narra della rivolta, partita da uno stopper che non avrebbe potuto più esserlo, contro l’avanzare del “gioco a zona”. L’Italia del pallone aveva sempre, sin lì, privilegiato il marcamento “a uomo”.

Il mondo intero ci conosceva e detestava per quel perfido catenaccio che aveva lo scopo di colpire con folate improvvise l’avversario alle spalle. In contropiede. Machiavelli e Guicciardini tradotti in football.

Tre mondiali “azzurri”, le Coppe dei campioni di Milan e Inter erano state vinte con un tale modulo. Ma a cavallo degli anni ’80 e ’90 del Novecento lo spuntare d’un profeta romagnolo, Arrigo Sacchi, scoperto da Silvio Berlusconi cambiava ogni cosa. Bisognava modernizzarsi, aggiornare tattiche e strategie.

Era venuto il momento della “zona”: il calcio “tricolore” avrebbe dovuto smetterla di difendersi a oltranza. L’Italia, il Milan per primo, passavano all’attacco. Scompariva il calcio povero e opportunista che tanto piaceva a Gianni Brera, nasceva quello la cui cifra erano il gol e lo spettacolo.

Da qui la “morte civile” dello Stopper: il massimo e obsoleto monumento del difensivismo puro. Per opporsi alla filosofia sacchiana, Nedo Ludi, lo stopper-simbolo di Russo, escogiterà una congiura di difensori che, decisa a far saltare il congegno “zonarolo”, inizieranno a sabotare i campionati compiendo, scientificamente, degli inenarrabili svarioni difensivi. Errori a ripetizione, tali da far rimpiangere il bel tempo antico degli stopper rocciosi e fallosi allevati, ai tempi del suo Padova, dal buon Nereo Rocco. Il Ludd del nostro football era inesorabilmente destinato a perdere, a essere spietatamente sconfitto dal futuro del calcio, ma il suo “luddismo” resterà una delle pagine più originali di questa peculiare letteratura.

In Pippo Russo, all’opposto di Davide Enia, struttura e contenuto sono tutto. Per questo Il mio nome è Nedo Ludi si legge con piacere come un romanzo pur essendo, a ben vedere, anche un prezioso saggio storico e sociologico.

Ancora: non si può non accennare a Il resto della settimana (Rizzoli, 2015) di Maurizio De Giovanni. Affermatosi con i personaggi del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzofalcone, De Giovanni tradisce in questo testo la sua incontenibile passione tifosa.

L’intimità con quel Napoli, campione d’Italia del 2023, che prima e dopo Diego Armando Maradona appartiene geneticamente ad ogni autentico figlio di Partenope. Questa identità è filtrata, in Il resto della settimana, attraverso un altro carattere tipico della napoletanità più verace: il Rito del Caffè.

Quella dose liquida quotidiana, preparata con la cura e l’amore che si debbono a qualcosa di più d’un gustoso conforto al palato, da consumarsi domesticamente o ancor meglio in uno di quei locali che divengono il luogo ideale al quale prepararsi settimanalmente, maniacalmente alla domenica calcistica (oggi in verità, purtoppo, anche al venerdi, sabato o lunedi se le TV lo impongono).

Lo spazio pubblico destinato alle ansie, alle speranze, alle delusioni, alle euforie commentate ad alta voce, in coro, nel bel mezzo di una comunità variopinta che vive e aspetta solo quell’unico evento che si ripropone ogni volta come già vissuto e nel medesimo tempo nuovo, irripetibile. Il bar e i suoi caffè fumanti che preparano alla partita al San Paolo (anzi ex San Paolo, subito ribattezzato Maradona appena tristemente passato il pibe de oro a miglior vita), alla messa cantata dei sessantamila fedeli “azzurri” che non abbandonano mai il loro feticcio, la loro unica certezza laica.

Quello che in passato – scrive De Giovanni – erano gli scantinati in cui i cospiratori pianificavano rivoluzioni; quello che erano le catacombe dove gli aspiranti non martiri provavano a scampare a persecuzioni imperiali; quello che erano i salotti letterari in cui i poeti contrabbandavano le proprie liriche antigovernative. Il bar. Perché in un’epoca in cui le forti ideologie politiche si sono spente, i grandi movimenti sindacali hanno perso la propria forza propulsiva, le coscienze di classe si sono frantumate in mille rivoli di egocentrico individualismo, l’unica passione che porta la gente a superare le barriere di censo e di ceto in un comune intento è proprio l’argomento di cui si discute animatamente e parossisticamente il lunedì. Al bar.

E il bello, la vera ragione del tutto, sta nella trepida attesa del gran giorno. Niente rende più attraente e sopportabile ciò che, nel suo succedersi inesorabile, risulterebbe altrimenti una inutile, monotona, routine priva d’emozioni.

In questo raccontare le lente fasi dell’attesa del risultato le pagine di De Giovanni scorrono con scioltezza, non si avvertono mai la fatica o il tratto manierato d’un libro in fondo già noto nel suo svolgersi fin dalle prime battute. Lo scrittore segue il suo copione, ma lo fa con grazia, ironia, intelligenza. Conferma ciò che di buono si sapeva di lui come “giallista”.

Infine, da ultimo, non si può non citare Cuore puro (Giunti, 2022) di un altro autore napoletano: Roberto Saviano. Una “Gomorra” del pallone che vede quattro amici per la pelle, quattro semplici ragazzini, instancabili giocatori di strada, finire giocoforza assoldati dal camorrista di zona per proteggere i suoi affari infernali. La piazza delle loro interminabili partitelle è tutto per loro, avranno tutti i palloni che vogliono, prestandosi però a un lavoro da manovali del crimine: quando vedono arrivare gli “sbirri” dovranno scagliare il loro “Supersantos” in fondo alla strada e gridare, a pieni polmoni, l’allarme per gli spacciatori: “’O pallone, ‘o pallone”. Forte e duro come suo solito, anche in questa occasione Saviano ci consegna un’opera che va ben oltre il calcio.

BIO: Sergio Giuntini, vice-presidente della Società Italiana di Storia dello sport, ha insegnato presso le Università di Verona, Milano Statale e Cattolica, Roma Tor Vergata. Tra i suoi più recenti saggi: “Storia critica del Milan 1899-2019” (Sedizioni, 2021); “Vincenzo Torriani e l’Italia del Giro” (Prospero Editore, 2021); “Storia dello sport femminile in Italia 1945-2020” (Aracne Editrice, 2021); “Lo sport imbroglione. Storia del doping da Dorando Pietri ad Alex Schwarzer” (Ediciclo, 2022).

3 risposte

Un articolo bellissimo con contenuti di assoluto valore e una carrellata di racconti che restano interessanti e sempre moderni proprio perché ci ricordano quanta vita può nascondere oppure accendere un pallone . Complimenti a Sergio Giuntini

Ciao Mirko, grazie per il tuo commento. A presto!

Che bello potere “pensare” a/con questa “letteratura calcistica”. Articolo interessante che fa venire voglia di procurarsi questi libri e…leggerli! Complimenti!!!